【高校GIC・プロジェクト】動き出す浮世絵展 TOKYO に訪問

2024年12月21日から2025年3月31日まで東京都品川区の寺田倉庫G1ビルにて開催されていた「動き出す浮世絵展 TOKYO」を訪れました。高校GIC(Global Innovation Class)の新ゼミに所属する生徒たちは、日本が誇る伝統美術である浮世絵と最新のデジタル技術が融合した新たなアート体験を楽しみながら、江戸時代の文化と現代テクノロジーの関係性について学びました。

【迫力ある映像空間で体感する浮世絵の世界】

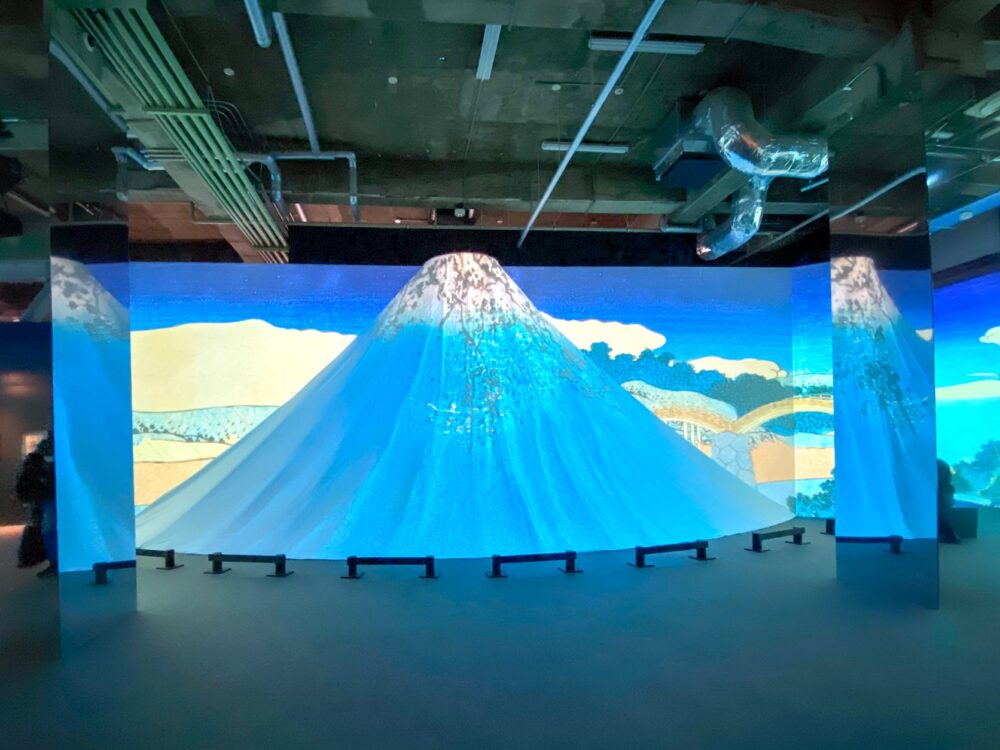

「動き出す浮世絵展 TOKYO」では、葛飾北斎や歌川国芳といった著名な浮世絵師の作品が、3Dアニメーションやプロジェクションマッピングを活用して、まるで目の前で動いているかのように再現されていました。広大な展示空間には9つの異なるエリアが設けられ、それぞれが浮世絵の魅力を多角的に表現しています。

生徒たちは実際に歩きながら立体映像の中に入り込み、まるで江戸の街並みを散策しているような感覚を味わいました。また、浮世絵の細部までリアルに再現された映像を見て、その精巧なデザインや色彩の美しさにも感嘆の声が上がりました。

【体験を通じて学ぶ「伝統と未来の融合」】

この訪問を通じて、生徒たちは伝統文化の持つ深い意味を改めて感じると同時に、最新のデジタル技術がそれをどのように発展させるかを学ぶことができました。浮世絵という静的なアートがデジタル技術によって動的なものへと進化する様子を目の当たりにすることで、アートとテクノロジーが共存する新しい可能性を探る契機となりました。

生徒たちは鑑賞後、浮世絵の技法やデジタル映像の制作プロセスについても関心を持ち、今後の学習活動にも意欲的に取り組む姿勢が見られました。

【今後の学びへの展望】

今回の体験は、今後のSTEAM教育やプロジェクト学習にもつながる学びでした。伝統文化と先端技術の融合を自ら体感することで、生徒たちは日本の文化への理解を深めると同時に、テクノロジーを活用した表現の可能性についても知見を広げました。

【生徒の感想:高2 大竹亮成】

今回の浮世絵展では、浮世絵という二次元のものを、立体映像という三次元のものに定義し直す技術により、人々の心を強く刺激することができることがわかりました。

この、「二次元のものを三次元のものに定義し直す」というのは、ただの写真から遠近感を想像し、ジオラマを一から作成するくらい難しいことであると思います。そのような難しい技術を用いたこの展示会の作品たちは、人々の感性に働きかけ、その浮世絵が描かれた当時の情景が思い起こされます。

会場全体で見ると、浮世絵本来の絵柄が引き立って見える角度から見ることができるような通路の作り方だったり、展示室に入るとすぐ、巨大な富士山が来場者の目に入るような構造により、日本人なら絶対に一回は見たことがあるであろう、「赤富士」が、初見ではないものの、初めて見たときのような迫力を感じることができるような空間の作り方であったりなど、空間デザインの観点から見ても素晴らしい作りになっていました。

浮世絵の情景を蘇らせることを念頭に置きながら難しい技術を駆使して、この展示会を開催するのには非常に多くの時間が費やされたと思います。自分のプロジェクトでも今回の展示室で得た、「空間デザイン」についての情報を活かしながら活動していきたいと思います。

(新ゼミ担当:諸橋 陸、山本 周)