【中学GIL】VIVIWAREワークショップ「学校での困りごとを解決せよ!」(後編)

前編に引き続き、制作中心のDay3・Day4、そして発表中心のDay5の様子をお伝えします。手を動かして、仲間と共に考えながら、自分の発想をカタチにしていくプログラムに挑戦する生徒たちの姿を紹介します。

【Day3】

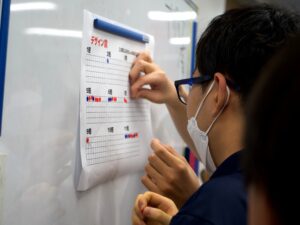

これまでの2日間の制作をもとに、大学生が生徒にツッコミ・アドバイスを行いました。2日間でどんな困りごとに向き合っているのか、それをVIVIWAREでどう解決したいのかを聞いた上で、「これってどういうこと?これって〇〇じゃない?」と彼らに問いかけながらブラッシュアップを図りました。生徒たちは大学生のアドバイスをちゃんと聞いて、それを活かして再び制作に取り掛かっていました。生徒たちにとっては、今まで作り上げたものを一回壊された形になりましたが、その後の2日間を見ていると、この工程は必要不可欠だったと思います。

【Day4】

制作最終日。今まで構築してきたプランを最終形にしていきました。これまでの制作時間とは打って変わって常にメンバーとお互いに話し合いながら制作をしていました。自分たちの学校生活で日々直面している課題に対し、制作という形で仲間と共にぶつかっている彼らはとても楽しそうでした。

【Day5】

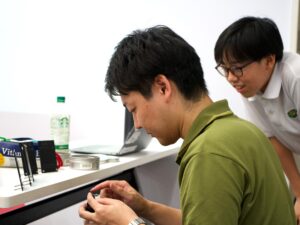

制作の最終チェックを行い、他の班の子や運営をする大学生、一部の保護者や先輩の前で発表を行いました。生徒たちにとっては、3日目にツッコミをしたことにより、制作時間が実質2日間という苦しい状況にもなりましたが、最終的にはアウトプットとして形にし、他者に示せる状態に仕上げていました。すべての発表が終わった後は表彰も行い、記念プレートを贈呈しました。

【担当大学生コメント】

山澤:今回のテーマを1日目に聞いた時、正直難しそうだなと思っていました。そんな中、Day1・Day2で取り組んでもらった制作に対してDay3では、我々大学生側が生徒たちの制作にツッコミを行い、彼らにブラッシュアップをするよう促しました。ツッコミをしているときはとても心が痛かったです。けど彼らが自らの柔軟な発想力でツッコミを活かし、前向きに制作を続けている姿を見て聖学院の中学生はすごいなと思いました。Day4は制作最終日ということもあり、全班が気合いを入れてお互いにコミュニケーションをとりながらワークに取り組んでいました。そして迎えたDay5。これまでの全てを発表してもらいました。私は5日間全ての会に参加したのですが、1日目の段階を比較して大きく変化したなと思いました。今回参加してくれた生徒たちが今度どうなっていくかとても楽しみですし、これからも関わっていきたいなと思います。

黒澤:Day3〜Day5にかけて、生徒の動きがより活発化したように見受けられました。生徒らにとって、自分たちが頭の中で構想したものが、目に見える形になっていくと、予想通りだったり、考えもしなかったようなアクシデントにぶつかったりなど、そういう一つ一つの出会いや瞬間に宿る刺激が、彼らの制作を続けるモチベーションになっているように感じました。中学生というのは、奇想天外なアイデアや行動を世間体などに囚われず突発的に行動できる最後のチャンスだと思うので、これからも大学生として、彼らに潜在しているものをより引き出せたらな、と感じております。

【担当教員コメント】

山本・田邊:制作が本格化した後半では、それぞれが描いていたアイデアがいったん立ち止まり、問い直される時間がありました。「本当にこれでいいのか」「誰のためのものなのか」といった視点に揺さぶられ、頭を抱えながら再び手を動かす姿が印象的でした。

その過程は、初めに思い描いた理想とは違うゴールへと続いていたかもしれませんが、それでも仲間と対話を重ね、悩みながらも前に進む姿には、確かな成長がありました。最終日には、その積み重ねがそれぞれの形であらわれ、たとえ完成度が完璧でなくとも、「これを伝えたい」「こうすればよくなるはず」という熱を感じる発表が多くありました。

Day1、2での「生活と学びをつなぐ」という視点は、後半の制作を経て、「他者との関わりの中で、自分の思考を深めていく」という実感へと変わっていったように思います。技術やアイデアそのもの以上に、「どうつくるか」「なぜつくるか」を仲間と共に掘り下げたこの経験が、これからの学びにきっと生きてくるはずです。

2学期には、さらに踏み込んだ探究のステージが待っています。この経験を持ち帰り、自分自身の問いにまた出会えることを楽しみにしています。