【高校GIC・新ゼミ】「アイデアは、いつも『自分』から」-探究と創造のスイッチを入れるワークショップ-

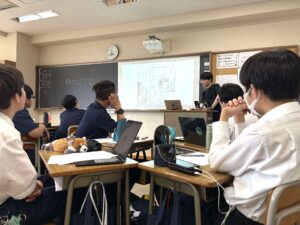

6月14日(土)、武蔵野美術大学 造形構想研究科 博士後期課程に在籍する新井恒陽さんをお招きし、特別講義・ワークショップを行いました。ワークショップには、同じく博士後期課程に在籍する安井彩乃さんも参加し、進行や受講生との対話をサポートしてくださいました。

テーマは「自分の中から湧き出る問いや妄想を、作品や表現につなげていくプロセス」。前半の講義では、新井さんがこれまで取り組んできたアプリ設計やインタラクティブな作品づくりの事例を紹介。スマートフォンのスクロール量を可視化するアプリや、紙コップを使った糸電話のような装置など、一見身近な道具の再発見を通して、「テクノロジーと人との関係性をどう設計するか」という問いを投げかけてくれました。

後半のワークショップでは、「1行の主張」からスタート。

「雑音と思っていた音が、耳を澄ますと心地よく感じる」

「スマホの使いすぎを可視化したら、行動が変わるかもしれない」

そんな“自分の実感”を起点に、アイデアを深掘りしていきました。

印象的だったのは、「クリシェを脱する」という話。

「泣ける」「やばい」「エモい」--誰もが使う言葉ではなく、自分の感覚と言葉で世界を捉え直すこと。それが表現の原点であり、探究の第一歩だと、参加生徒たちは実感しました。

最後には、お互いの“妄想”を発表し合い、フィードバックを通じてアイデアを磨いていく姿も見られました。

【生徒の感想(一部抜粋)】

「『誰に頼まれたわけでもないのに生まれてくる考え』を大事にしたいと思った」

「何かをつくるとき、難しく考えるより“好き”や“違和感”から出発していいんだと知った」

「人の妄想にツッコミを入れるのが、意外と面白かった」

【新ゼミ担当教員:山本 周】

生徒たちは新井さんの講義を通して、「表現とは、自分の中にある違和感や気づきから始まる」ということを学びました。誰かに評価されるための答えではなく、自分の言葉で世界を切り取ってみること。その入り口に立った生徒の表情は、まさに“問いのスイッチ”が入った瞬間そのものでした。

また、フィードバックを交わし合う姿からは、お互いの発想を認め合いながら「もっと良くできるかもしれない」と自立的に学びを深める様子が見られました。これはまさに、本校が大切にしている「生徒主体の学び」や「自分の視点を育てる探究の時間」に通じる経験だったと思います。

本取組は、知財力開発校支援事業にご支援をいただいております。