【国際交流】行知学園との交流イベントレポート~言葉の壁を越えて、未来を語り合う一日に~

8月28日(金)、聖学院中学校・高等学校にて、行知学園(こうちがくえん)の生徒17名を招いた国際交流イベントが開催されました。本イベントは、日本語を学ぶ中国からの留学生と日本の生徒が交流し、異文化への理解を深め、共に視野を広げることを目的に企画されたものです。当日は短い時間ながらも、活気と笑顔にあふれた素晴らしい時間となりました。

【多様なプログラムで、心の距離を縮める】

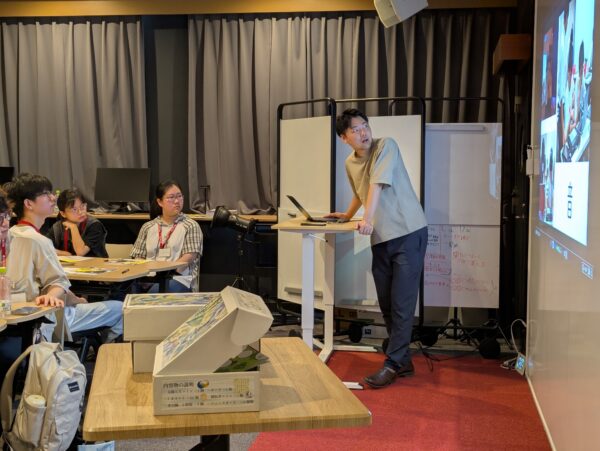

聖学院からは4名の高校生が出迎え、イベントは温かい歓迎の言葉で幕を開けました。最初は少し緊張した面持ちだった両校の生徒たちも、アイスブレイクが始まるとすぐに打ち解け、あちこちで楽しそうな笑い声が響き渡ります。次に、双方の学校や日々の学校生活、行知学園の生徒からは日本に来て、驚いたこと・不思議に思ったことで、日本の電車の複雑さ・町の綺麗さなどが挙げられました。

続いて行われたのは、今回のメインプログラムである『ある木を育てるボードゲーム「Grow Tree」』。これは、作成者の高3室谷くんがProjectで取り組んだ成果を基にしたもので、社会課題についてグループで協力しながら考えるワークショップです。

行知学園の皆さんからは、「このゲームが一番印象に残った」という声が最も多く聞かれました。「聖学院の皆さんはとても親切で、積極的に話しかけてくれたので、すぐに打ち解けることができました」「最初は少し難しかったけれど、チームで協力して課題をクリアするのが楽しかった」といった感想が寄せられ、言葉の壁を越えて協力し合う貴重な体験となったようです。

最後に、校内やバスケ部の活動を見学しました。なかでも、礼拝を行う講堂やファブリケーションエリアなど、聖学院を代表する施設はとても新鮮だったようで、行知学園の皆さんは写真などを撮っていました。

【行知学園生徒たちの声から見えた、交流の成果】

イベント後のアンケートでは、行知学園の生徒たちから多くのポジティブなフィードバックが寄せられました。

聖学院の生徒や先生方の印象については、ほぼ全員が「親切でフレンドリー」「積極的な交流の雰囲気」を挙げており、温かいおもてなしが生徒たちの心に深く残ったことがうかがえます。

また、この経験を通じて「異文化コミュニケーション」や「チームワークの重要性」を学んだと回答した生徒が大多数を占めました。この学びは、今後の大学出願や社会に出てからも、彼らの大きな財産となることでしょう。

さらに、「聖学院の実際の授業も体験してみたい」といった聖学院での学校生活に興味を示す声など、さらなる交流への意欲も見られました。

【聖学院生徒の感想】

高3室谷:今回の交流会では、初対面にもかかわらず行知学園の皆さんが積極的に協力し、素晴らしいワークショップを創り上げたことに感銘を受けました。最初は緊張されていたようですが、「Grow Tree」が良いアイスブレイクとなり、自然なコミュニケーションが生まれました。このゲームを通じて、日本の森林問題や教育の違いについて学んでもらえたことも大きな成果です。今回の経験が、日本と中国という国境を越え、地球に生きる一員として共に未来を考えるきっかけになることを願っています。

私自身も将来、日本と海外の教育や文化を比較するのではなく、多様な学びの資源として発信できるよう、台湾の大学進学を目指しています。今回の出会いを原点に、国境を越えてつながる学びの場を作ることに挑戦していきたいです。

高2安村:今回のイベントは、単なる交流会ではなく、文化やアイデアを交換する重要な場だと考えています。

世界中で戦争や紛争、社会問題が絶えない今、僕たちZ世代がこれからの時代を担っていく上で、新たな価値観を創造していく必要があります。そのためには、国境を越えた交流を通じて互いを深く理解し、多様な視点から物事を捉える力が不可欠です。

この交流会が、未来のリーダーとして成長するための出発点となり、より良い社会を築いていくための新たな概念を生み出すきっかけになることを願っています。

【担当教員コメント】

高校GIC統括長 山本周:今回の交流会は、行知学園の生徒にとっては日本の学校文化に触れ、同世代の友人と日本語で対話する絶好の機会となりました。同時に、聖学院の生徒にとっても、アジア圏にルーツを持つ仲間や海外に関心のある生徒たちが、留学生と直接語り合うことで、新たな視点や価値観に触れる貴重な時間となりました。このイベントをきっかけに生まれた両校の生徒たちの絆が、今後さらに深まっていくことを期待しています。

鄭炳俊:この度、中高生と同じ年齢の外国の生徒と交流することで、他の文化を学ぶだけでなく、共通の興味を共有し、さらに対話が深められたことは、すごく生徒として、成長できる点だと思いました。初めての交流会を機に、継続していくことで、さらに交流会に参加する生徒たちの成長ができると思います。行知学園交流を通して、今後、多様な交流ができ、生徒たちの力になる機会が増えることを願います。