【中学GIL】「SDGsをもっと身近に!」先輩の情熱から生まれたボードゲーム制作ワークショップ

「後輩たちに、もっと社会の課題に関心を持ってほしい。」「SDGsって遠い国の話じゃないんだ、と『自分ごと』として捉えてほしい。」

そんな熱い想いを抱いていた高校3年生の室谷君に、山本教諭が声をかけたことから、このワークショップは始まりました。

室谷君の「後輩たちのために何かしたい」という情熱と、山本教諭の「生徒の主体的な学びを応援したい」という思いが一つに。そして今回、中学2・3年生を対象とした新しい形のGIL(Global Innovation Lab)として、「SDGs ×ボードゲーム制作ワークショップ」を開講する運びとなりました。

このワークショップは、単にSDGsを学ぶだけではありません。生徒たちが自ら課題を発見し、創造的なアイデアで解決策を考え、他者と協力して形にする力を育むことを目的に実施されました。

【「楽しい」から始まった「学び」】

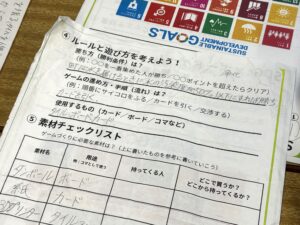

今回の挑戦の核は、「ボードゲーム」という誰もが楽しめるツールです。生徒たちはまず、SDGsが掲げる17の目標から、自分たちが最も心惹かれるテーマを選び出すことから始めました。そして、「その課題をどうしたらゲームを通してプレイヤーに伝えられるか?」「どんな体験をしてもらえれば、課題の本質が伝わるか?」という問いを、チームでとことん話し合いました。

最初はぼんやりとしていたアイデアが、議論を重ねるうちに徐々に形になっていきました。ゲームのルールを考え、盤面やカードをデザインし、試行錯誤を繰り返す。そのプロセスそのものが、選んだテーマに対する理解を深め、課題を多角的に捉える訓練となりました。

【未来を担う後輩たちへ】ワークショップ企画者:高3室谷

今回のワークショップは、私が制作した環境教育ボードゲーム「Grow Tree」の体験から始めました。これは単に楽しむためだけでなく、これから生徒たちが自分たちで「SDGs ×ボードゲーム」を制作するための参考資料とするためです。木を育てるだけでなく、森の成長や影響関係を考える設計の「Grow Tree」は、ゲームを通じて「課題をどう伝えるか」という視点を持つきっかけとなりました。

<オリジナルゲーム制作と「自分ごと化」>

続いて、生徒たちはオリジナルのボードゲーム制作に挑戦しました。ここで大切にしたのは、SDGsを知識として学ぶのではなく、「自分ごと化」することです。身近な社会課題をテーマに選び、その課題をどうゲームとして表現するか、ルールをどう作るかを考える中で、自然とSDGsの現状を深く掘り下げていきました。この試みには、将来GIC(高校Global Innovation Class)でプロジェクトを立ち上げるときに「表現の一つの選択肢としてボードゲームがある」ことを覚えていてほしいという思いを込めています。

<相互評価を通じた「メッセージ性」と「ゲーム性」の両立>

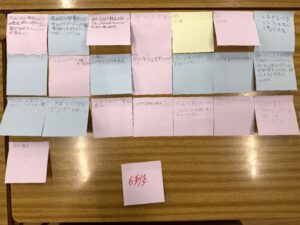

終盤には、制作したゲームの発表会を行いました。発表では以下の4点:

・ゲームのタイトル

・選んだSDGsとその理由

・プレイヤーに伝えたいメッセージ

・ゲームのルール

を説明してもらいました。

発表を聞く側の生徒たちには、「もっと面白くするためのアイデア」と「もっとテーマが伝わるためのアイデア」を付箋に書き、フィードバックとして贈ってもらいました。私は彼らに、単なる批評ではなく「メッセージ性とゲーム性の両立」を意識してフィードバックをするように求めました。課題について真剣に考えても、ゲームとして面白くなければ人に届きません。そのことを身をもって知ってほしかったからです。

実際、「Grow Tree」も、最初は「伝えたい思い」が強すぎて面白さに欠け、改善を重ねた経験があります。その原体験から、伝える力と遊びの魅力を両立する大切さを伝えたいと考えました。

<ワークショップを終えて>

生徒たちは「遊びを通して課題を伝える」という体験を通じ、SDGsを自分の生活や未来と結びつける感覚を掴んでいました。このワークショップが、生徒たちにとって社会課題を「自分ごと」として捉え、ボードゲームを新たな表現方法としり、未来をより良くするために自分には何ができるのかを考える、社会をより深く考えるきっかけとなったことを願っています。

【担当教員:山本周】

今回は、室谷くんが作成したボードゲームを題材に、後輩たちがそれを体験しながら新たなゲームを協同で作成するという、新しい試みのワークショップでした。企画者である室谷君の「後輩たちのために」という熱い想いが、このユニークな学びの場を実現させました。SDGsという大きなテーマを自分ごととして捉えるため、誰もが楽しめるボードゲームを制作するという手法は非常に有効でした。生徒たちは「伝えたいメッセージ」と「ゲームの面白さ」の両立に挑む中で、主体的に社会課題への理解を深めていったように思います。この遊びを通した学びが、今後の探究活動で新たな表現方法として生かされることを期待しています。